泉南市立小中学校再編計画<複数原案>(2020年12月)について

- 泉南市立小中学校再編計画<複数原案>を作成しました

- 泉南市立小中学校再編計画<複数原案>

- はじめに

- 1.学校の老朽化が進んでいます

- 2.少子化が進み単学級の学校が増えています

- 3.再編の必要性と多くの課題

- 4.優先すべき事項

- 5.再編案(A・B・C・D案)

- 6.再編案のまとめと新たな学校のイメージ

- 7.再編に向けたスケジュール

- 再編計画の検討段階と資料について<参考>

泉南市立小中学校再編計画<複数原案>を作成しました

泉南市の子どもたちの健やかな成長のため、このたび泉南市教育委員会では、令和2(2020)年12月に泉南市立小中学校再編計画<複数原案>を作成しました。

今後、令和3(2021)年3月(予定)までに住民説明会を学校区ごとに開催し、市民との意見交換を実施していきます。

そして、住民説明会においていただいた意見などを基に、必要な修正や追加等を行って再編計画<複数案>とした後、有識者等で構成される教育問題審議会へ審議をお願いします。審議会から一つの案に絞り込んだ答申をお受けし、改めて教育委員会で話し合い再編計画(案)を決定します。

その後、最終的に総合教育会議において、市長と教育委員会で再編計画(案)を基に協議を行い、市として再編計画を最終決定します。

泉南市立小中学校再編計画<複数原案> (PDFファイル: 3.3MB)

住民説明会、説明動画、アンケートについて

泉南市立小中学校再編計画<複数原案>住民説明会の日程等、説明動画、アンケートのページについては、下記リンクからご確認ください。

【終了しました】泉南市立小中学校再編計画<複数原案>住民説明会の実施について【2021年7月、8月】

【終了しました】泉南市立小中学校再編計画<複数原案>のアンケートについて

せんなん教育ニュース

令和3(2021)年2月にせんなん教育ニュースを発行し、広報せんなん令和3年2月号に折込み配布しました。

せんなん教育ニュースに泉南市立小中学校再編計画<複数原案>概要版を掲載しています。

せんなん教育ニュース令和3(2021)年2月 (PDFファイル: 2.1MB)

泉南市立小中学校再編計画<複数原案>

泉南市立小中学校再編計画<複数原案>(PDF:3.3MB) の内容を掲載します。

表紙

この計画は、教育委員会で作成した泉南市立小中学校再編計画の<複数原案>です。

学校施設の老朽化や児童生徒への教育上の必要性から、1年でも早く着手できるよう、皆様の御協力をお願いいたします。

令和2(2020)年12月14日

泉南市教育委員会

目次

はじめに

1.学校の老朽化が進んでいます

2.少子化が進み単学級の学校が増えています

3.再編の必要性と多くの課題

4.優先すべき事項

5.再編案(A・B・C・D案)

6.再編案のまとめと新たな学校のイメージ

7.再編に向けたスケジュール

はじめに

次の時代の担い手である泉南市の子どもたち一人ひとりの健全な育成は、社会の最優先事項であり、私たちの重大な責務です。

しかし、本市における小中学校14校の施設の多くが老朽化し、建替えの時期を迎えています。また、少子化により本市の児童生徒数は毎年少しずつ減少しており、同級生の少ない単学級の学校が多く存在します。

こうしたことから、子どもたちの安全・安心で時代に合った教育環境の整備を最優先に、計画的で思い切った統合・再編を一日も早く行わなければなりません。

もとより学校施設は、地域にとって重要なシンボルであるとともに、防災上の拠点でもある宝物です。また、歴史や思い出の詰まった学校がなくなってしまうことは、多くの市民の心を揺さぶるでしょう。

しかしながら、私たちは、困難を乗り越え、知恵を出し合い、速やかな合意に至ることができるはずです。

なぜなら、私たちは、そのような困難を克服して、私たちに素晴らしい学校を提供してくれた先人たちが大切に育んできた後継者だからです。

泉南市教育委員会教育長

古川 聖登

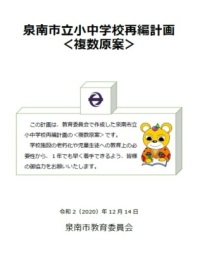

1.学校の老朽化が進んでいます

泉南市の学校施設は、下表のとおり、泉南中学校を除いて全体として老朽化が進んでいます。いずれも耐震基準は満たしています。

学校施設の耐用年数は一律には決められていませんが、文部科学省(「これからの小・中学校施設の在り方について」平成31年3月文部科学省報告書)によれば、

- 経年25年以上の施設は一般的に改修が必要

- 経年45年以上を経過した未改修の建物は緊急的な老朽対策が必要

としており、泉南中学校を除く全ての校舎で改修や建替えが必要です。

すでに本市の一部の学校において劣化による壁の剥落や雨漏りなどがみられ、児童生徒や教職員の安全面からも対策が急がれます。

泉南市立小中学校の概要

施設:令和2(2020)年3月1日現在 学級・児童生徒数:同年5月1日時点

2.少子化が進み単学級の学校が増えています

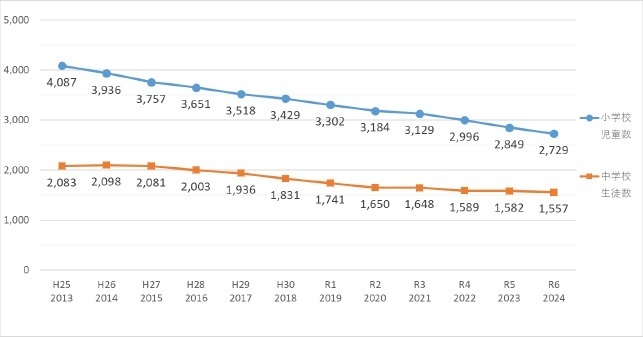

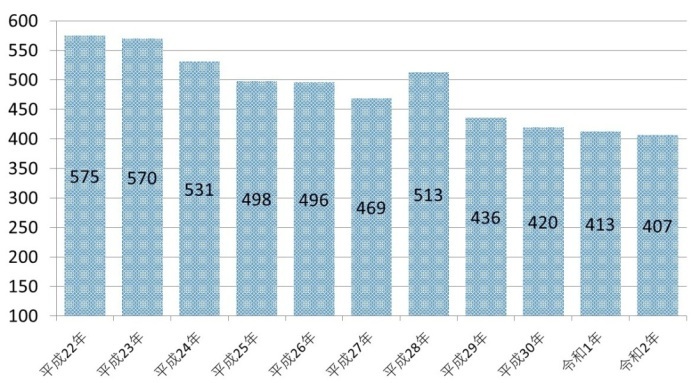

(1)児童生徒数、出生数の推移

泉南市の子どもの数は、下の表やグラフのとおり、年々減少しています。

この傾向が続くと、近い将来、新入生は400人程度となり、小学校10校平均で40人程度(1クラス)、中学校4校区で考えると平均で100人程度(3クラス)となってしまいます。このような傾向に歯止めがかかるかもしれませんが、現実を直視しなければなりません。

泉南市立小中学校の児童生徒数等

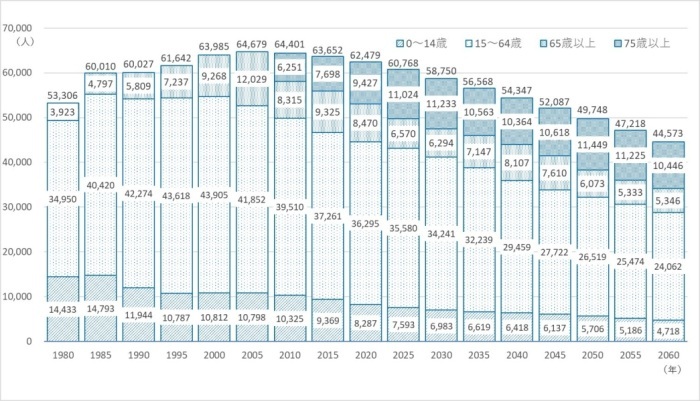

泉南市の人口動向と将来推計による動向(国勢調査及び国社人研データから)

出生数の推移(各年3月31日現在)

(2)小中学校1年生の人数、クラス数

泉南市立小中学校の児童生徒数やクラス数は、下表のとおりです。

文部科学省によれば、標準的なクラス数は、小学校で2~3クラス、中学校で4~6クラスとされています。

しかし、本市では、小学校10校のうち、小学校1年生で1クラスとなっている学校が5校あり、半数以上が単学級(1学年1クラス)の小規模校となっています。

小中学校1年生の人数・クラス数(令和2年5月1日)

(3)小規模校、適正規模校

小規模校は、児童生徒一人ひとりに目が届きやすく、きめ細かな教育ができる一方、多様な考え方に触れる機会や集団活動の中で切磋琢磨する機会が少なくなります。

大規模校は、多くの友だちや教師にめぐり会え、人間関係が豊かになるなどのメリットがありますが、児童生徒一人ひとりの個性や行動を把握することが困難になります。また、教室や体育館等の施設面に余裕がなくなるなど、教育活動に制約を生じる場合があります。

学校教育を行う上での学校規模は、学習活動、集団生活、教育指導面などに様々なメリット、デメリットが生じます。学校を適正規模とすることにより、子どもたちの教育効果をより高めることができます。次表のメリット、デメリットは、一般的な傾向です。

| メリット | 課題 | |

|---|---|---|

| 学習活動 |

|

|

| 集団活動 |

|

|

| 教育指導 |

|

|

| メリット | |

|---|---|

| 学習活動 |

|

| 集団活動 |

|

| 教育指導 |

|

- 「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引(平成27年1月文部科学省)」参照

3.再編の必要性と多くの課題

前述1のとおり、泉南市のほとんどの学校施設は建替え等の時期を迎えています。さらに、少子化の中で一定の集約化を行い、再編することが必要となっています。

泉南市教育委員会では、新しい時代のニーズに応じた優れた学校群を構築するために、次に掲げる多くの課題(順不同)について、優先度を見極めつつ、総合的に検討してまいります。

(1)施設の老朽化(建築年数)

「1. 学校の老朽化が進んでいます」で示したとおり、ほとんどの学校施設は老朽化が進み、「待ったなし」の状態にある施設が年々増加しつつあります。子どもや教職員の安全・安心の見地からも、老朽化が著しい施設を優先的に建て替えていく必要があります。

(2)人口減少(学級数、児童生徒数の推移)

「2.少子化が進み単学級の学校が増えています」で示したとおり、今後も学校の小規模校化と単学級化が確実に進むことが予測されます。

単学級では、前記2で見たように、児童生徒の間で人間関係が固定化されるなど教育上の様々なデメリットがあると指摘されています。

そのため、再編案では、国が示す1学年2~3学級(小学校)を標準としつつ、一定の学級数を確保する必要があります。また、大規模校になることも避けなければなりません。この事項は、他の事項よりも優先度が高いと考えられます。

(3)小中一貫教育

小中一貫教育は、いわゆる「中1ギャップ」(学校文化の違いによる不登校や学習不振などのつまずき等)の解消や、教育上の有効性があるといわれています。本市は小中一貫教育の取組を各学校間で進めており、小中一貫教育が推進しやすいような施設(小中一体校や併設校など)を可能な限り検討いたします。

また、一体校の場合、9学年が同一敷地内で教育活動を行うため、複数の授業が同時に可能となるよう、サブグラウンドを設けたり、複数の体育館を設けたりするなど、単独校よりもさらに広い校地の確保等に留意しなければなりません。

なお、小中一貫教育は、小中別の校舎の場合でも同様に推進してまいります。

(4)新しい時代に求められる機能

新しい時代に求められる学校施設は、ICTの機能が充実するとともに、特別支援教育が細やかに行いやすい教室を設置したり、公民館や留守家庭児童会などを施設の一部に設定したりするなどの設計上の工夫を行うことが考えられます。

また、中学校については、外国語専用の教室などの教科専用教室を設けるなど、教科センター方式の研究から学んだ教科教育の強化策を設計に生かすことも考えられます。

(5)調整区解消

学校の学校区再編に当たっては、それぞれの調整区をめぐる課題を踏まえ、その解消に向けた計画となるようにします。

(6)特認校・柔軟な学校区設定

現在、小学校については、東小学校が特認校として他の学校区から一定数の児童を受け入れ、生徒指導や学力向上等に関して優れた成果が見られます。したがって、単学級を解消する観点だけではなく、特認校のニーズがあることも併せて考慮する必要があります。

特に、不登校児童生徒に関しては、一つの学校の選択肢よりは、複数の選択肢があることが重要です。その意味で、中学校においても同様な制度が必要と考えられます。

したがって、学校区の指定の際に、地理的な面、交通上の面、不登校などの面などを考慮し、柔軟に学校を選べるようにすることを検討します。なお、東小学校については、計画の各期において在り方を検討します。

(7)通学距離・バス・通学路整備

市域は南北約11キロメートル、東西約8キロメートルの広さがあり、学校数の減少と学校区の再編を検討する際には、国が示す通学距離の基準(小学校4キロメートル以内、中学校6キロメートル以内)であっても、徒歩通学に1時間以上かかるなど、困難と考えられる場合には、通学バス又は路線バスによる通学の検討が必要となります。

また、通学ルートが変わるため、安全等の観点からも慎重な検討が必要です。

(8)新築と改修の併用

1つの新築の学校を建設するためには5年程度かかります。

その間の子どもたちの教育を最優先に考えると、学校の新築を進めつつ、既存施設の改修を含めた統合再編案を作成します。

(9)財政(国、府の動向を含む)

学校の建築には巨額の建設費がかかります。例えば、平成31(2019)年3月に竣工した泉南中学校は、総額30億円を超える建設費がかかりました。その費用の大半が泉南市からで、国からは全体の約6分の1の補助がありますが、大阪府からの補助はありません。建設後の、市債の返還も計画していかねばなりません。

短期集中的に学校を新築していくことが理想ですが、コロナ禍による市税の減少や人口減、さらに他の公共施設の建設・修繕等も考慮すると、財政的には非常に厳しい状況です。

また、学校施設の老朽化と劣化の進行、自然災害に伴って、毎年かかる維持管理や修繕費用も大きな負担になってきています。

これらのことから、長期的な財政見通しの下、新築と改修を織り交ぜながら、市が財政上支出可能かどうかをシミュレーションした上で、再編計画を作ることが必要です。

なお、国や大阪府には、機会があるごとに財政支援を要望してまいります。

(10)市域におけるバランス・発展的なまちづくり

第5次泉南市総合計画では市内4駅を中心としたまちづくりを目指しており、また、これまで中学校区単位での教育コミュニティも踏まえ、学校の配置に際しては、市のまちづくりの基本構想に沿うよう、全体のバランスを考慮する必要があります。

また、学校施設だけではなく、学校へのアクセス道路の整備や、再編後の跡地活用なども含め、発展的なまちづくりに寄与することが必要です。

(11)町村合併の歴史、地域コミュニティの中核としての役割

泉南市は、昭和31(1956)年に2町4村の合併によって「泉南町」となり、そして昭和45(1970)年の市制施行により「泉南市」となっていますが、50年経った今でも、当時の2町4村のエリアは地域コミュニティとして機能しています。その象徴の一つが学校です。

これからの学校施設は、子どもの育ちに関わるパートナーとして地域コミュニティとの協働が不可欠であり、公民館や集会場などの機能を併せ持つ、人々が集まる地域の核となることも重要です。今後の学校施設は、安全・安心で多機能な公共施設となり、市のまちづくりと密接に関わることが求められているのです。

また、学校がなくなる地域については、跡地利用も含めこのことへの配慮が必要です。

(12)留守家庭児童会(学童保育)施設の合築

働く女性の増加により、以前にも増して学童保育のニーズが高まっています。現在本市では、学校地内に別棟を増設したり空き教室を利用したりしていますが、全国的に見ても学校を新築する際には、動線を分けつつ学童保育施設を合築するところが増える傾向があることから、今回の学校建築に際して検討してまいります。

(13)防災機能(防災拠点)

学校施設は、災害時には地域住民の避難所としての役割も担っています。学校の建築に際しては、地域住民だけではなく、災害時要配慮者など多様な人々が利用しやすいよう配慮するとともに、防災拠点としての機能の充実・強化を図っていく必要があります。

(14)広域連携

全国的に人口減少が加速する中で、基礎自治体として行政サービスを維持していくためには、今後、他の自治体と広域連携を検討する可能性があります。そのため、再編計画では、近隣市町も含めた広域的な視点も含めて学校配置を検討するとともに、地域において各学校が独自性を発揮できるよう、新たな価値を付加していく必要があります。

(15)感染症への対応

令和2(2020)年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、本市においても休校や分散登校などの対応を余儀なくされた経験を踏まえ、そのような状況にも対応できるような施設・設備を考慮する必要があります。具体的には、教室の大きさや教室数の拡大等が考えられます。

(16)施設跡地の活用

統合再編に伴い生じる施設跡地は放置せず、他部局とも連携し、再活用を同時に探ります。例えば、1.避難所としての活用、2.施設ごと民間に売却し再活用、3.新たな校地取得のための代替え地、4.スポーツ施設のみの再活用、5.更地にして住宅地や企業用地、6.防災拠点、7.新たな公共施設の用地、8.スポーツ合宿施設、9.企業団地、10.サブグラウンドなどが考えられます。

(17)その他の課題

上記のほか、地域や学校の特殊事情を総合的に斟酌して再編計画を作成することが求められます。

4.優先すべき事項

前記3で述べた全ての課題を解消し、全ての市民が満足する再編計画は存在しません。

したがって、今回、複数の再編計画案の作成に当たっては、特に次に掲げる事項を優先して、検討を進めていきます。

- 古い学校施設から着手

- 単学級の解消

- 防災上の視点

- 特認校・学区制柔軟化など複数の学校選択を保証

- 調整区の解消

5.再編案(A・B・C・D案)

教育委員会では、再編案を複数作成しました。それぞれにメリット、デメリットがあると考えられます。

この複数案を基にして、説明会等を通じて幅広く市民の意見を聴取し、有識者の御意見を伺いながら、再編計画を作り上げてまいります。(複数案が融合した計画となる可能性もあります)。併せて、バス通学等について検討を行います。

ただし、今後予測できない社会情勢の変化や児童生徒数の推移の変化等によって、本計画をそのまま実行することが難しいときは、一定の手続のもと計画の見直しを行うことが考えられます。

なお、本再編案で示す学校名は、いずれも「仮称」です。図の関係で省略しています。

また、「小中学校」(校長2人)は「義務教育学校」(校長1人)になる場合もあります。

- なお、具体的な複数の再編案の検討に際しては、次の点に留意して建替時期等のスケジュールを組み立てました。

- 新築や部分改修(一部新築)を行うまで相当期間を要する学校施設、すなわち当面現状施設を使用する学校については、適宜改修等を施すこととします。

- 児童生徒が現在住まう住所地からの就学予定校が変更されない(例えば、既存校の建替え等がこれにあたります)場合、周知・準備期間はその工事等に必要な最短期間を想定します。

- 一方、就学予定校が現状から変更となる場合は、市民への周知・浸透のために相当の猶予期間が必要であることから、計画決定から概ね5~6年を準備・猶予期間として見込むこととします。

- 1期を概ね10年間とし、1.期から4.期までの計画とします。

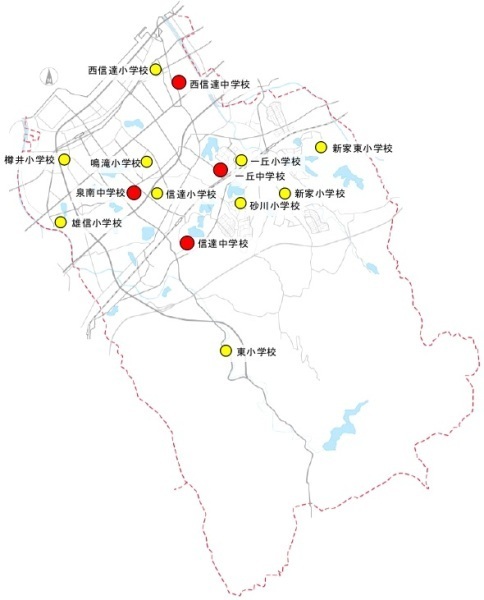

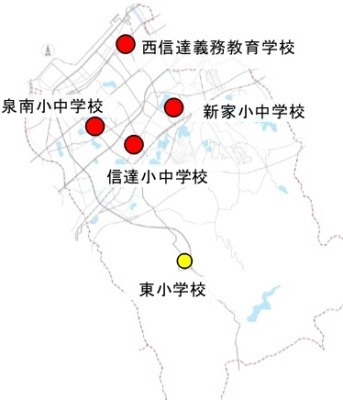

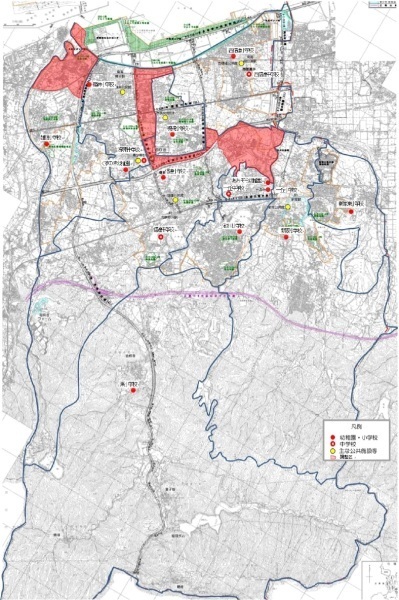

泉南市内の小中学校位置図

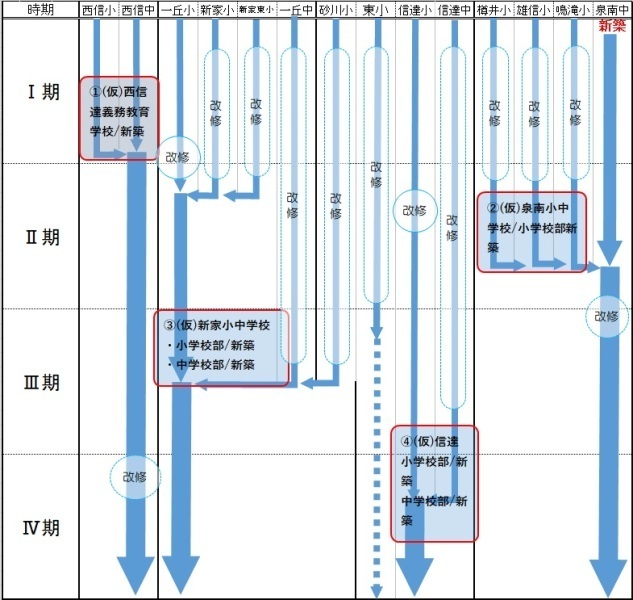

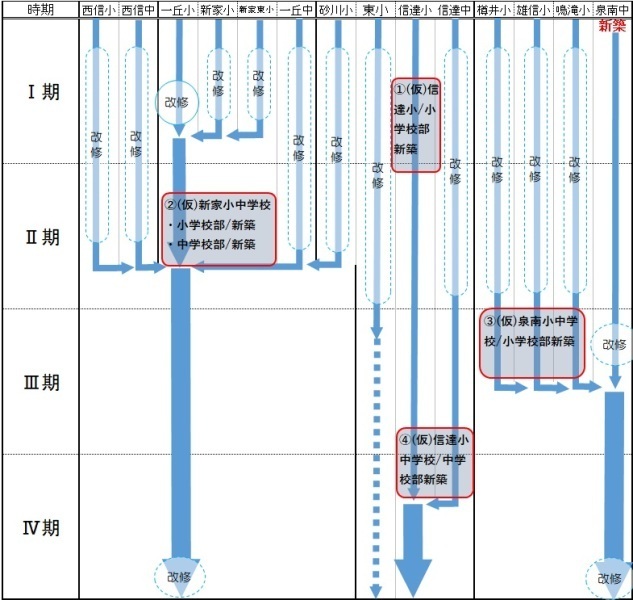

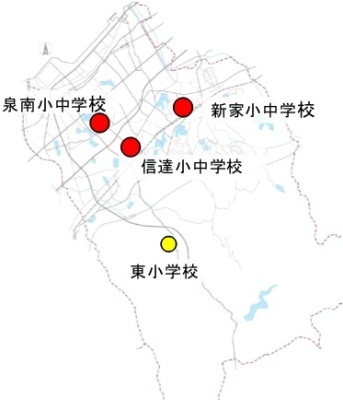

A案(最終1義務教育学校+3小中一体校案)

- A案は、現在の4中学校区を残し、義務教育学校を1校、小中一体校を3校新築する案です。

- 老朽化が著しい西信達の小中学校を最初に義務教育学校として新築するとともに、新家エリアの小学校を統合しつつ、順次新築を進めます。

- 泉南中学校区の小学校は、泉南中学校の敷地等に新たな小学校を建設します。

- 信達エリアは、信達小学校の敷地等に小中一体校を建設します。

- 現在の学校区をできるだけ存続しつつ、4駅に近く、跡地利用による新たな発展も視野に入れています。

- 学校規模や校区の環境を特性とし、特認校制度を導入する東小学校については、各期において在り方を検討します。

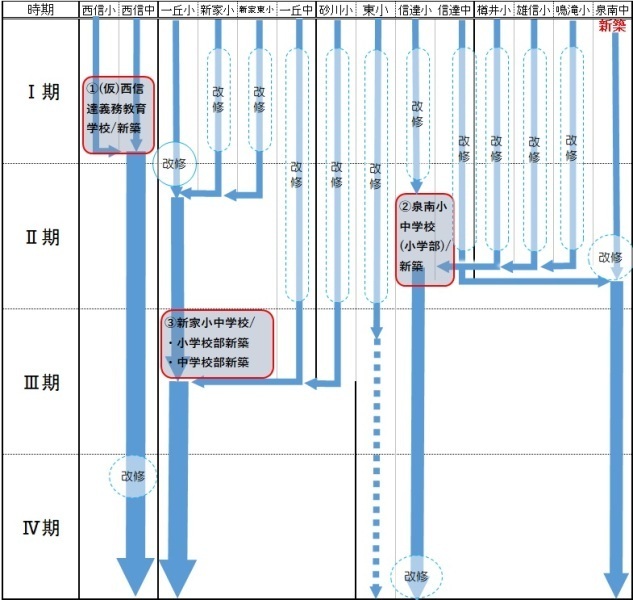

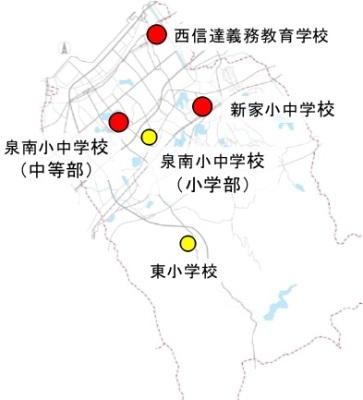

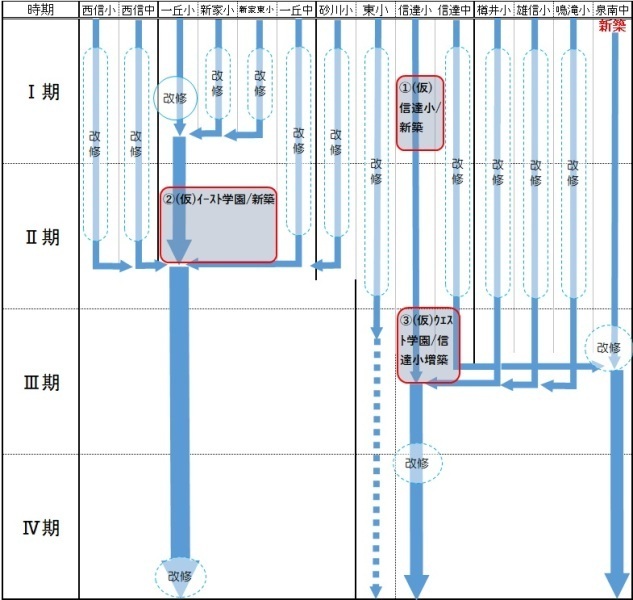

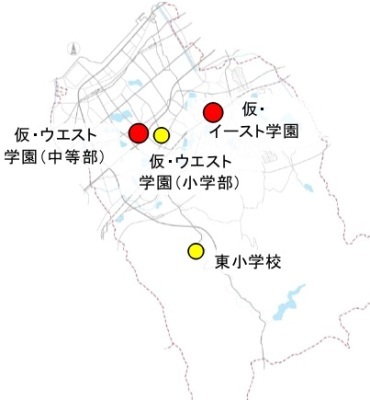

B案(最終1義務教育学校+1小中一体型+1分離型案)

- B案は、泉南中エリアと信達中エリアを統合し、最終的に義務教育学校を1校、小中一体校を1校、小中分離型(小学部1校、中等部1校)を1校とする案です。

- 10年以内には新たに入学する子どもの人数が400人程度となるため、4中学校から3中学校に縮小します。

- 老朽化が著しい西信達の小中学校を最初に義務教育学校として新築するとともに、新家エリアの小学校を統合しつつ、順次新築を進めます。

- 分離型校は、現・泉南中に中等部(泉南中・信達中)を、現・信達小に小学部(信達小、樽井小、鳴滝小、雄信小)を統合します。

- 学校規模や校区の環境を特性とし、特認校制度を導入する東小学校については、各期において在り方を検討します。

C案(最終3小中一体型案)

- C案は、西信達中エリアと一丘中エリアを統合し、最終的に小中一体校を3校とする案です。

- 西信達の小中学校を(仮)新家小中学校に統合します。

- 泉南中学校区の小学校は、泉南中学校の敷地等に新たな小学校を建設します。

- 信達中エリアは、信達小学校の敷地等に小学校と中学校を順次建築し、小中一体校とします。

- 学校規模や校区の環境を特性とし、特認校制度を導入する東小学校については、各期において在り方を検討します。

D案(最終1小中一体型+1小中分離型案)

- D案は、西信達中エリアと一丘中エリアを統合し、また信達中エリアと泉南中エリアを統合する、最終的に小中一体校を1校、小中分離型(小学部1校、中等部1校)を1校とする案です。

- 分離型校は、現・泉南中に中等部(泉南中・信達中)を、現・信達小に小学部(信達小、樽井小、鳴滝小、雄信小)を統合します。

- 「全ての学校を小中併設型校にしなくても良いのでは」との意見を踏まえた案です。

- 生徒減少を待たないと2校への再編ができないため、20年程度の期間を要します。

- 学校規模や校区の環境を特性とし、特認校制度を導入する東小学校については、各期において在り方を検討します。

6.再編案のまとめと新たな学校のイメージ

(1)再編案のメリットとデメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| A案 |

|

|

| B案 |

|

|

| C案 |

|

|

| D案 |

|

|

(2)新たな学校のイメージ

「新たな時代のニーズに応じた、優れた学校群」とはどのようなものでしょうか。

いくつかのイメージを列挙しつつ、先行例をお示しします。

- 明るく、快適な学校

- 防災やセキュリティーが整備された安全・安心な学校

- 小中一体校など小中一貫教育を推進しやすく、児童が小学校入学時に中学校卒業時の輝く自分の姿をイメージできるような学校

- モダンでカッコいい自慢できる学校

- 外国語教育の特徴が生かせる学校

- ICT環境が整っている学校

- 感染症対応が適切に行える学校

- 小中学校の教職員が連携しやすい学校

- スポーツ環境が十分な学校

- まちづくりの核となる学校

小中一体校の例1

小中一貫校宇治黄檗学園(京都府宇治市立 黄檗中学校・宇治小学校)(京都府宇治市提供)

小中一体校の例2

第一中学校区小中一体校(新潟県三条市立 第一中学校・嵐南小学校)(新潟県三条市提供)

7.再編に向けたスケジュール

再編計画の検討に際しては、平成29(2017)年5月開催の総合教育会議で確認された「小中一貫教育に向けての今後の進め方について」(以下「今後の進め方」)に基づいて、保護者や地域住民等に対し、より丁寧な説明・意見聴取を行って成案とするため、計画的に取組を進めます。

- 「今後の進め方」では、「最初の2年間で3案程度の案を作成する。」とされています。平成29(2017)年6月をスタートとした場合、令和元(2019)年5月が概ねその終期と考えられますが、これまでに教育長不在などの理由により、当初計画から遅れていましたが、この遅れを取り戻すよう議論をスピードアップし、令和2(2020)年度に複数原案の作成を進めてきました。

- また、「次の2年間で、この複数案(3案程度)を基に、小学校区単位で案の説明及び意見交換を行う。」とされています。これらを令和2(2020)年度後半に集約して実施し、地域での丁寧な説明と意見聴取に努めます。

- さらに令和3(2021)年度には、教育問題審議会に諮問し、答申を得、最終的に前半を目処に、1つの再編計画案を決定していくこととします。

- こうしたスケジュールとすることで、概ね当初計画に沿った取組を進める予定です。

| 年度 | 現状の進捗・予定 | 当初の計画 |

|---|---|---|

| 平成29(2017)年度 | 総合教育会議「今後の進め方」を決定 | 総合教育会議「今後の進め方」を決定 |

| 平成30(2018)年度 | 再編に向けての議論を開始 | 3案程度の再編案を作成 |

| 令和元(2019)年度 | 調査・複数原案のたたき台を作成 | 3案程度の再編案を作成 |

| 令和2(2020)年度 | 複数原案の作成(年内) 住民説明実施 |

3案程度の再編案を作成 |

| 令和3(2021)年度 | (前半)審議会等への諮問、検討、答申(一つの再編計画案) 教育委員会、総合教育会議において再編計画を決定 (後半)再編計画に基づく学校建築、改修等に着手 |

(前半)審議会等への諮問、検討、答申(一つの再編計画案) 教育委員会、総合教育会議において再編計画を決定 (後半)再編計画に基づく学校建築、改修等に着手 |

<参考>泉南市教育委員会所管学校校区(令和2年4月)

再編計画の検討段階と資料について<参考>

再編計画は、検討段階によって資料名が変わってきますので、この表を御参照ください。

| 資料 | 検討段階 |

|---|---|

| 泉南市立小中学校再編計画<複数原案> |

|

| 泉南市立小中学校再編計画<複数案> |

|

| 泉南市立小中学校再編計画に関する意見について(答申) |

|

| 泉南市立小中学校再編計画(案) |

|

| 泉南市立小中学校再編計画 |

|

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

総務係

〒590-0505大阪府泉南市信達大苗代374番地の4

電話番号:072-483-2581

ファックス番号:072-483-7306

e-mail:k-soumu@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから