泉南市公民連携推進によるまちづくり基本指針

泉南市公民連携推進によるまちづくり基本指針を策定しました

直面する人口減少の急速な進行や財政状況の悪化、新型コロナウイルスをはじめとする新たな感染症のリスク、デジタル社会の到来による新しい生活様式への対応など、行政だけの力では、複雑多様化する社会課題や地域課題、市民のライフスタイルの変化への対応が困難となる時代が到来しています。そのため、行政課題だけに留まらず、社会・地域の課題解決や活性化を図るためには、市と市民、そして事業者や NPO 等の各種法人、教育機関等(以下「事業者等」という。)が連携して取り組むことが不可欠であり、従来の枠組みを超えた包括的な取り組みを展開していく必要があります。

社会・地域課題の大きな要因となる人口減少や空き家・空き店舗の対策、さらにはそれに伴う経済の停滞や税収減を防ぐためには、まず、市において各種課題やニーズを正確に把握する必要があります。また、これらの課題を解決するためには、市だけではなく市民や事業者等の積極的な参画が必要であり、市民の声に耳を傾け、地域のニーズを十分に理解することが重要です。

そのため、泉南市ではこのたび事業者等との協働や共創による公民連携の基礎となる指針を整備し、積極的な対話と連携を推進していくこととし、泉南市が行う公民連携の基本的な方向性を示す指針の策定と運用を開始しました。

令和7年3月

泉南市公民連携推進によるまちづくり基本指針 (PDFファイル: 1.2MB)

本市の公民連携の考え方

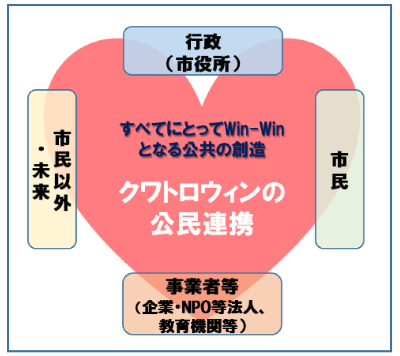

泉南市が目指す四方良し⇒クワトロウィンの公民連携

本市では、SDGsやCSRなど社会課題の解決に取組む事業者等に着目し、「公」と「民」がお互いの強みを提供し合い、Win-Winとなる関係を築きながら、行政、事業者等、市民、そして社会全体や未来に対して、すべてにメリットのある「四方良し=クワトロウィン」の公民連携を目指します。

本市における公民連携とその課題

「公民連携」の定義は一様ではなく、PFIや指定管理者制度などのPPPをはじめとして様々な取組みに対して「公民連携」という言葉が用いられます。

本市においては、これまで各担当部局の取組みにより、積極的な公民連携を推進してきました。

しかし、これまでの連携は、各担当課が単独で事業の詳細をあらかじめ設計した上で事業者等を募集するような形の行政主導・単一テーマの連携が多く、その結果、複数の部門にまたがる行政課題や市役所の責任範囲を超えた地域課題に対して事業者等の持つノウハウやアイデアを最大限に活かしきれないなどの課題がありました。

| 公民連携の類型 | 公民連携の種類 |

主な事例 |

|---|---|---|

| 公共サービス提供型 | 指定管理者制度 | 市民体育館、文化ホール、総合福祉センター、 共立火葬場 |

| 同上 | PFI | 都市公園(泉南りんくう公園) |

| 同上 | 民営化 | ふるさと納税、給食調理委託、学校水泳授業支援、公園管理委託など |

| 同上 | 公園設置管理許可 | グラウンドゴルフ場、なみはやグラウンド管理など |

| 公有財産活用型 | 広告事業 | 暮らしの便利帳、窓口用封筒など |

| 同上 | 財産活用 | 公園予定地活用事業(民設プール)、ESCO事業(総合福祉センター)、ソーラーカーポート設置など |

| 連携共創型 | 連携協定 | 防災、空き家対策など |

| 同上 | 実証実験 | オンデマンド交通、防災DX、多言語通訳サービスなど |

本指針における攻めの公民連携

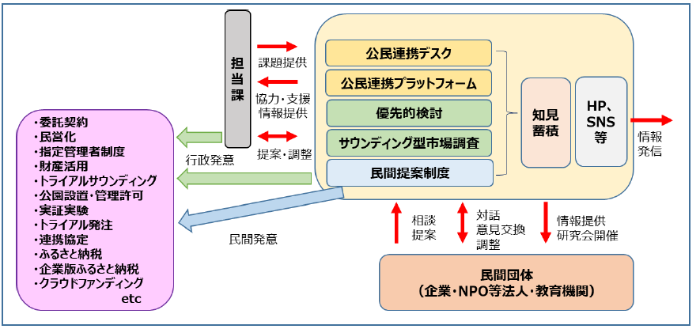

本指針では、上の表に分類されるすべての手法を対象として、窓口を一本化または明確化し、民間の方々が、本市との協働により社会・地域課題の解決に向けた取組みがしやすい体制づくりを構築します。

また、これまでのいわゆる「行政による発意」を軸とした公民連携に加え、「民間による発意」を取り入れることにより、民間のより主体的な参画や発意を求め、市と事業者等が双方向の対話を通じて、それぞれのノウハウやアイデアを最適な形で組み合わせることにより、優れた公共サービス等を効率的・効果的かつ持続的に提供していく体制を構築します。そのためにも、これまでの連携手法にとらわれることなく、民間のポテンシャルを最大限に活用する仕組みを構築し、民間の優れたアイデアを広く募り、これらを新たな公民連携に取り込むことによる

「攻めの行政運営」

を推進していく必要があります。

そこで、本指針では本市の「公民連携」を次のとおり定義します。

複雑化する行政課題や地域課題・社会課題の解決を目指すため、民間(事業者、NPO等の法人、教育機関等)と市が事業の検討段階から対話を行い、互いの有するノウハウ、アイデアを集結することで、市民、民間、市に加え、それ以外の社会・未来全般においてもWin-Win(クワトロWin)となる優れた公共を創造するための戦略と手段

本市「公民連携」の定義

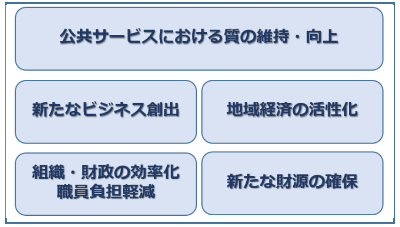

公民連携の必要性と期待される5つの効果

これまでに述べたように、複雑化する各種課題の解決を目指すためには、公民連携は有効な手段といえます。

公民連携を実施することにより、市と民間の有するノウハウ・アイデアを結集し、優れた公共サービス等を効率的・効果的かつ持続的 に継続することで、以下の課題の解消が期待されます。

(1)公共サービス 等における質の維持・向上

市と民間の有するノウハウ・アイデアを結集することで、優れた公共サービス等を効率的・効果的かつ持続的に継続できることが期待されます。

(2)新たなビジネス創出

公民連携により、これまで行政が担ってきた業務のビジネスへの置き換えのほか、地域・社会課題解決に向けた新たなビジネスの創出が期待されます。

(3)地域経済の活性化

公民連携による新たな事業の創出や公有財産の民間活用などを通じて、地域における雇用の創出や事業者等の発展などに繋げることで、地域経済の活性化が期待できます。

(4)組織・財政の効率化、職員負担軽減

個別分野における視点では効果的な解決策を見出すことが難しい課題についても、民間の視点から組織全体にわたる最適化のアイデアが期待できます。また、新たに提供する公共サービス等についても事業者等のノウハウ・アイデアを活用することで行政負担の軽減が期待できます。

(5)新たな財源の確保

事業者等の視点を活かした公有財産の利活用を図ることや受益者負担を求めることで、新たな歳入の確保が期待できます。

公民連携推進による5つの効果

公民連携を推進する仕組み

窓口体制及び制度を以下のとおり整備し、公民連携を推進していきます。

本市公民連携における目指す姿のイメージ

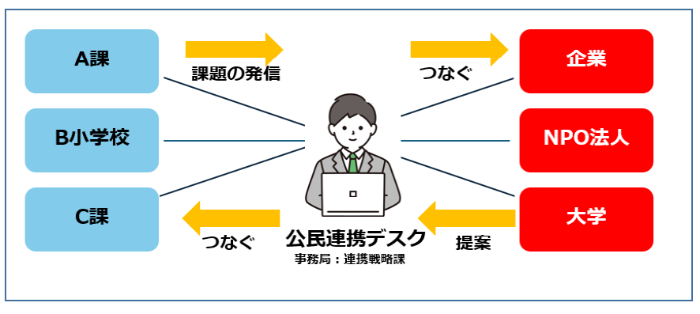

公民連携デスク

本市の公民連携推進に関する総合調整を行い、担当部署と事業者等との橋渡しをする公民連携窓口「泉南市公民連携デスク」を成長戦略室連携戦略課内に設置します。

「泉南市公民連携デスク」を通じて、市は公民連携に取組みやすい環境を整備し、成功体験を増やしていくための取組みを推進します。

公民連携デスクのイメージ

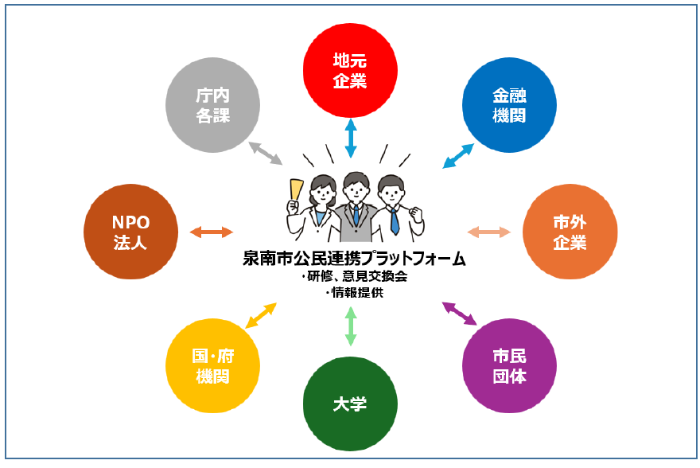

公民連携プラットフォーム

多くの事業者等からの提案に繋げるため、「市と積極的に公民連携を推進していく意欲がある事業者等」を「パートナー」として登録し、市と事業者等とのネットワークの強化を図り、公民連携の積極的な活用を促進します。

公民連携プラットフォームのイメージ

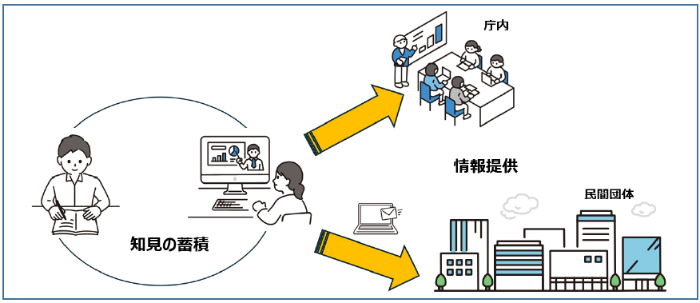

知見の蓄積、情報発信

多様な公民連携事業から得た知見に基づき、本指針を改善していきます。また、 知識や経験の少ない職員であっても、事業に取組みやすくなるように、 公民連携に取組む上でのポイントや参考となる事例等を集約した知見集を整備します。さらに、蓄積された知見を職員、事業者等に広く周知し、公民連携事業の促進を図ります。

知見の蓄積・情報提供のイメージ

公民連携を優先した考え方

内閣府において、地方公共団体におけるPPP/PFIの更なる導入促進を図るべく、令和3年6月18日に「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」が改定され、優先的検討規程を定め、これに従って優先的検討を行うことが求められる地方公共団体を、人口20万人以上の団体から人口10万人以上の団体とすることとされています。本市はこれに該当しないものの、これらは、人口規模に係わらず有用な内容も含まれると考えられることから、本市においても基本的な考えとして以下のとおり定めます。

優先的検討

公共施設等の基本構想策定や各種サービス提供の運営についての方針の見直しを行う場合、公民連携による手法の導入が適切かについて、従来型手法に優先して検討を行うことを基本とします。その中において、民間活力導入が優れていると判断した場合においては、公民連携による事業の実現を図ります。

民間からの提案がしやすくなる仕組み

公民連携デスクや公民連携プラットフォームにおける民間との意見交換による公民連携の推進に加え、上記公民連携を優先した考え方を基本として、民間事業者等が自ら提案が可能となる仕組みを構築し、公民連携が推進しやすい体制を整えます。

サウンディング型市場調査

各種課題の解決に繋げるため、市が事業実施を検討する際に、市場の動向や活用アイデアについて、事業者等からの意見を聴取し、事業者等が参集しやすい公募条件の整理を行うことを基本とします。これにより、民間活力の活用を促進し、優れた公共サービス等の創出を目指します。

民間提案制度

各種課題の解決に繋げるため、事業者等独自のアイデアやノウハウを活かした以下の提案を一元的に受け付けます。これにより、対話を通じて優れた公共サービス等の創出を目指すこととし、事業実施後は、モニタリングによる評価等も行います。

〇市が発信する課題に対する解決策の提案募集

〇事業者等が認識する各種課題に対する解決策の提案募集

民間提案制度についての詳細はこちら。

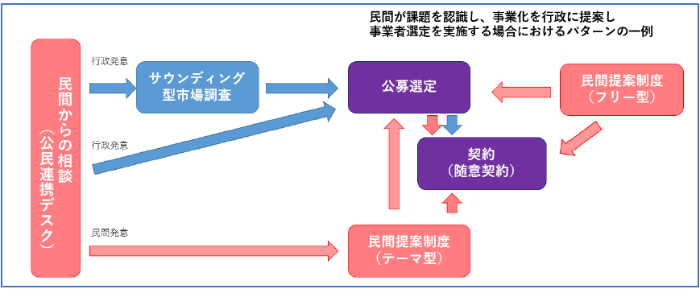

行政発意により民間からの提案を検討するパターン例

民間発意により提案を検討するパターン

この記事に関するお問い合わせ先

連携戦略課

公民連携担当

〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号

電話番号:072-447-8816(直通)

ファックス番号:072-447-8117

e-mail:renkei@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから