泉南市の歴史と沿革

泉南市の歴史

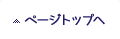

本市は、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、遥か旧石器時代から人々の営みがおこなわれていたことが、その出土品等から推測できます。

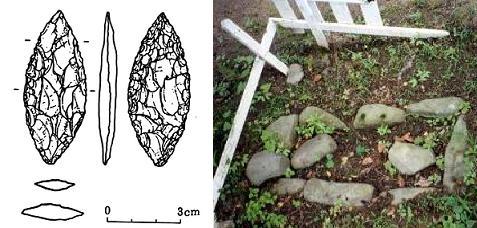

本市を代表する遺跡で、古くより知られる男里(おのさと)遺跡では、弥生時代において泉州屈指の規模の集落が展開していたことが判明しています。また、白鳳時代には、市東部において畿内最南端の古代寺院である海会寺(かいえじ)が建立されるなど、文化や人々の交流が盛んな地域であったことがうかがえます。

鎌倉時代には熊野詣が流行し、街道沿いは宿場駅として栄えました。江戸時代には市域の多くは岸和田藩に属し、和泉木綿の産地のひとつとして、また紋羽織の生産でも有名になりました。

明治時代には軍服用材料として、紋羽の需要が増大し隆盛を極めました。その後、大正、昭和の時代には紡績工場が相次いで建設されるなど、紡績業は地場産業として地域の発展を支えてきました。

しかし構造不況業種ともいわれる紡績業は、昭和40年代後半以降、円高などによる国際競争力の低下などによって、工場の縮小、閉鎖が相次ぎ、厳しい時代が続きました

泉南市の沿革

この地域は、1871年7月の廃藩置県により、岸和田県となり、同年11月には堺県に編入されました。さらに1881年には大阪府に属することとなり、その後、1889年の町村制施行と同時に実施された大規模な町村合併により、この地域は7村で構成されていました。

昭和になってからは、合併や市制町制施行により2町4村となり、戦後の1956年に町村合併促進法に基づく合併によって「泉南町」が誕生しました。そして1970年には単独で市制を施行し、現在の「泉南市」となりました。

泉南市となった昭和40年代、昭和50年代にかけて、平野部や丘陵部などで大規模な住宅開発が進められ、人口は急激に増加しました。しかし平成になってからは開発も一段落し、人口は微増となっています。

りんくう都市としての歩み

1994年9月、大阪湾の本市沖合いに関西国際空港が開港しました。関西国際空港は「地域と共存共栄する空港」を理念として建設され、地元泉州をはじめ関西全域で人、モノ、情報の交流を活発化させており、世界都市・関西の形成に向け大きな役割を担っています。そして本市においても、りんくうタウン、幹線道路網、公共下水道などの空港関連地域整備が進み、都市基盤の整備が大きく前進することとなりました。

そして2007年8月2日には第2滑走路が供用を開始し、関西国際空港は複数滑走路を有する、24時間運用可能な国際拠点空港及びアジアのゲートウェイとしての第一歩を踏み出しました。今後の発展が全世界から期待されるとともに、泉南市もりんくう都市としてさらなる飛躍を期待されています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

企画調整係

〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号

電話番号:072-483-0004

ファックス番号:072-483-0325

e-mail:seisaku@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから