地震に備えよう

地震について

全世界で起きている地震の約10%は日本列島に集中しており、毎年のように日本のどこかで甚大な被害をもたらす地震が発生しています。

また、大地震が起こると、「振動(揺れ)」、「液状化」、「土砂災害」、「津波」、「地震火災」などがほぼ同時に起こり、大きな被害が生じるおそれがあります。

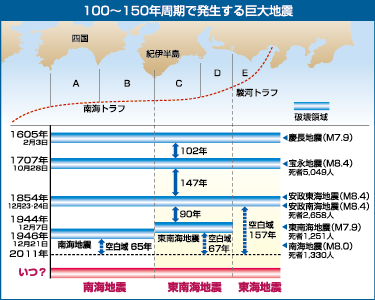

東南海・南海地震について

東海沖から四国沖にかけての領域を震源とする東南海地震と南海地震。この2つの地震が今後30年以内に発生する確率は、東南海地震で70%程度、潮岬の沖合で発生する南海地震は60%程度といわれています。地震発生の確率は年々高まっておりいつ発生してもおかしくありません。

もしこれらの地震が同時発生すると、マグニチュード8以上の巨大地震が発生し、泉南市では広い範囲で震度5強、一部の地域で震度6弱と予想されています。(中央防災会議発表)

また、泉南市では、最大約3.2メートルの 津波が沿岸地域に到着すると予想されています。

(津波については下記リンクを参照)

震度と揺れの状況

震度1

- 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。

震度2

- 屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。

- 電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。

震度3

- 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。

- 棚にある食器類が音を立てることもある。

震度4

- ほとんどの人が驚く。

- 電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。

- 座りの悪い置物が、倒れることがある。

震度5弱

- 大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。

- 棚にある食器類や本が落ちることがある。

- 固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

震度5強

- 物につかまらないと歩くことが難しい。

- 棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。

- 固定されていない家具が倒れることがある。

- 補強されていないブロック塀が崩れることがある。

震度6弱

- 立っていることが困難になる。

- 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものがある。ドアが開かなくなることがある。

- 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。

- 耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。

震度6強

- はわないと動くことができない。飛ばされることもある。

- 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。

- 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる。

- 大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある。

震度7

- 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものさらに多くなる。

- 耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。

- 耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる。

家具などの転倒防止策について

地震に対する心得10カ条

大地震が発生すると、「振動(揺れ)による建物倒壊」「液状化」「土砂災害」「津波」「地震火災」などがほぼ同時に起こり、相互に影響を及ぼすため甚大な被害が生じるおそれがあります。

1.ぐらっときたら身の安全

なによりも大切なのは生命です。地震がきたらテーブルなどの下にもぐり、第一に身の安全を確保しましょう。(ふとんやまくらなどが身近にあれば、頭を守り家具が倒れてこないところに身をふせましょう。)

2.すばやい消火、火の始末

揺れが収まってから「火を消せ」とみんなで声を掛け合い、調理器具などの火を確実に消しましょう。また、避難前にガスの元栓を閉め、電源ブレーカを切りましょう。室内でも裸足の場合は、ガラスの破片などでケガをする場合がありますので、靴やスリッパをはきましょう。

3.窓や戸を開けて出口を確保

とくに中高層住宅では、避難のための出口を確保しましょう。

4.火が出たらまず初期消火

「火事だ!」と大声で叫び、近所に協力を求め、初期消火に努めましょう。

5.あわてて外に飛び出さない

あわてて外に飛び出すと瓦や窓ガラスなどの落下物により負傷する危険があるので、周囲の状況を確かめて落ち着いて行動しましょう。

6.狭い路地やブロック塀に注意

落下物やブロック塀などの倒壊の危険のあるところには近づかないようにしましょう。

7.土砂災害や津波に注意

山間部や海岸地域で地震を感じたら、すぐに安全な場所に避難するなど、自分が今いる場所に応じた対応をしましょう。

8.避難は徒歩で、荷物は最小限に

消火・救急救助活動の障害となるので、自動車は絶対に使用せず、必ず徒歩で避難しましょう。持ち物は身軽に行動できるよう最小限にとどめましょう。

9.協力しあって応急救護

わが家の安全が確認できれば、近隣の市民の安否を確認しましょう。災害時には多数の負傷者が発生し、消防本部、医療機関などでの対応が限界になるので、倒壊建物や家具の下敷きになった人を地域のみんなで協力し、救出しましょう。

10.正しい情報、確かな行動

混乱した現場では、「デマ情報」が飛び交います。防災用広報システムなどから正しい情報を入手し、適切な行動をとりましょう。

大規模地震が発生したときの避難所の開設基準

基準として用いる震度は、「泉南市、泉佐野市、阪南市、田尻町」のいずれかで観測され、気象台が発表するものとします。

| 震度 | 開設状況 |

|---|---|

震度  |

災害対策本部会議により避難所開設を判断します。 |

震度  |

指定避難所のうち、小中学校(14施設)を開設 必要に応じて追加選定します。 |

震度  |

指定避難所(35施設)全てを開設 |

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理係

〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号

電話番号:072-479-3601

ファックス番号:072-483-0325

e-mail:kikikanri@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから